Der Bereich Fachberatung und Förderung ist zuständig für die Förderung, Strukturierung und Zusammenarbeit mit den anerkannten freien Trägern der Jugendhilfe, den kommunalen Gebietskörperschaften und Fachbehörden. Er wirkt bei der Umsetzung der Jugendhilfeplanung (Teilfachplan A) mit und leistet vielfältige Gremienarbeit.

Die Aufgaben umfassen unter anderem die fachliche Beratung, die Bearbeitung und der Vollzug von Förderverfahren in den Bereichen der Kinder- und Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit, des Jugendschutzes sowie der Familienförderung. Grundlage sind die Richtlinien des Kreistages des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und des Freistaates Sachsen sowie der Bundesjugendplan und der europäische Sozialfond.

Auf der Grundlage dieser bereitstehenden finanziellen Mittel werden vielfältige Angebote für Kinder, Jugendliche und deren Familien im städtischen und ländlichen Lebensraum des Landkreises bereitgestellt. Kinder und Jugendliche können Freizeit erleben und gestalten, z.B. in Kinder- und Jugendzentren, im Rahmen mobiler Arbeit, Freizeitprojekten und internationaler Begegnungen. Dabei werden unterschiedliche Kompetenzen gestärkt und die Persönlichkeitsentwicklung gefördert.

Kinder, Jugendliche und deren Eltern/Erziehungsberechtigte erhalten ebenso Unterstützung bei der Alltagsbewältigung und der Lösung unterschiedlicher Problemlagen (Beratung in den Kinder- und Jugendzentren; durch mobile Arbeit und Schulsozialarbeit sowie durch Familienberatung und -bildung). Sie werden dabei an weiterführende Hilfen vermittelt, sofern das Erfordernis dafür besteht.

Folgende vom Landkreis mitfinanzierten Projekte sind im gesamten Landkreisgebiet tätig:

- Fachstelle Kinder- und Jugendschutz - HANNO e. V.

- Flexibles Jugendmanagement - Jugendring Sächsische Schweiz-Osterzgebirge e. V.

- Jugendverbandsarbeit und Ehrenamtsförderung - Jugendring Sächsische Schweiz-Osterzgebirge e. V.

- Sportjugend - Kreissportbund Sächsische Schweiz-Osterzgebirge e. V.

Folgende vom Landkreis mitfinanzierten Projekte der arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit werden im Landkreisgebiet umgesetzt:

- Jugendberufshilfeprojekt "JAMBHS" (Heidenau) - AMS Jugend und Bildung GmbH

- Produktionsschule "AMPROS" (Freital/Dippoldiswalde) - AMS Jugend und Bildung GmbH

- Produktionsschule "Der Hofladen" (Heidenau) - CJD Sachsen e. V.

- Produktionsschule "Stellwerkstatt" (Wehlen) - AWO Kinder- und Jugendhilfe gGmbH

Im Bereich Fachberatung und Förderung werden ebenso Ausnahmegenehmigungen bezüglich des Jugendarbeitsschutzgesetzes (§ 6 JArbSchG) erteilt, wenn Kinder und Jugendliche Tätigkeiten wie Theatervorstellungen, Musikaufführungen u. a. nachkommen möchten, jedoch aufgrund des Alters unter das Beschäftigungsverbot fallen.

Fachberatung Jugendarbeit

Die Fachreferenten Jugendarbeit führen regelmäßig Fachberatungsgespräche mit den umsetzenden Trägern nach §§ 11 – 14, 16 SGB VIII durch. Die Gespräche orientieren sich am Leitfaden zur Formulierung von Handlungszielen (SMARTe Ziele):

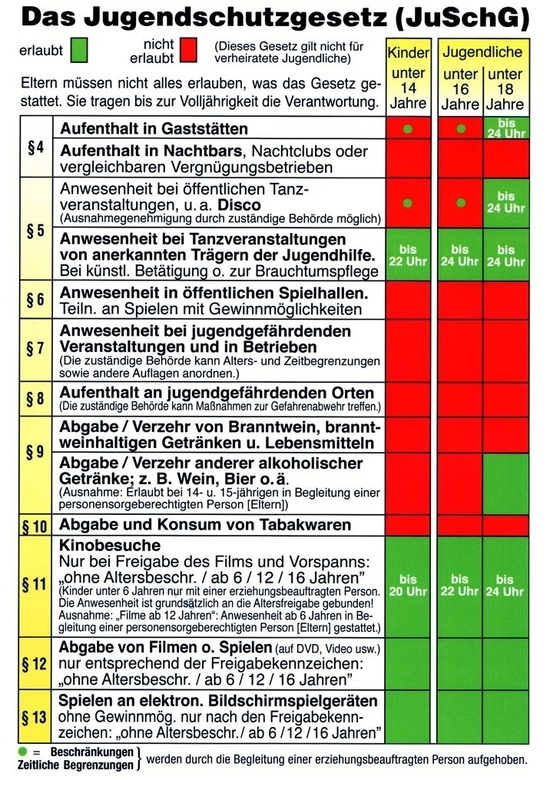

Wichtige Aspekte und Regelungen des Jugendschutzgesetzes

Das Jugendschutzgesetz (JuSchG) dient dazu, Kinder und Jugendliche in der Öffentlichkeit und im Bereich bestimmter Medien zu schützen sowie ihre Entwicklung zu selbstbestimmt agierenden Persönlichkeiten zu fördern. Es regelt unter anderem die Abgabe und den Konsum von Tabak und Alkohol, sowie den Aufenthalt in Gaststätten und bei Veranstaltungen.

Dadurch unterstützt das Gesetz Eltern bei der verantwortungsbewussten Wahrnehmung der Erziehung ihrer Kinder. Die wichtigsten Orientierungspunkte des Gesetzes werden in den nachfolgenden Absätzen erläutert. Alle Informationen können auch der beigefügten Übersicht entnommen werden (zum Ausschneiden geeignet).

Begriffserklärungen:

- personensorgeberechtigte Person: Gemeint sind damit meist die Eltern, gegebenenfalls der Vormund der Kinder/Jugendlichen. Die Personensorge kann nicht auf andere Personen übertragen werden.

- erziehungsberechtigte Person: Gemeint ist eine mindestens 18 Jahre alte Person, die von den personensorgeberechtigten Personen die Aufsicht des Kindes/des Jugendlichen übertragen bekommt. Die Übertragung kann entweder mündlich oder schriftlich erfolgen.

- jugendgefährdende Orte: Gemeint sind bewohnte und unbewohnte Gebäude, Straßen, Plätze, Parks und Grünanlagen, die Minderjährige negativ beeinflussen können (zum Beispiel: Umschlagplätze für Drogen, Rotlichtviertel sowie Orte, an denen übermäßig viel Alkohol getrunken wird)

- In-Game/ In-App-Käufe: Innerhalb eines Spiels/einer App gibt es für den Spieler die Möglichkeit, durch den Einsatz von „echtem Geld“ Vorteile für das Spiel zu erkaufen. Dies birgt ein hohes Risiko der Verschuldung und der unterschwelligen Suchtgefahr.

Besuch von Gaststätten

Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren dürfen sich nur in Begleitung einer personensorgeberechtigten oder erziehungsberechtigten Person in Gaststätten aufhalten. Keine Begleitung wird benötigt, wenn die Personen unter 16 Jahren zwischen 5 – 23 Uhr etwas Essen oder Trinken. Jugendliche ab 16 Jahren dürfen sich nur von 5 - 24 Uhr alleine in einer Gaststätte aufhalten.

Besuch der Diskothek/privater Feiern & Zusammenkünfte

Mit Begleitung einer mindestens erziehungsberechtigten Person dürfen sich Kinder und Jugendliche in einer Diskothek/bei einer Tanzveranstaltung grundsätzlich aufhalten. Ohne Begleitung ist der Besuch Personen mit einem Alter bis 16 Jahren nicht gestattet, bis 18 Jahren nur bis 24 Uhr.

Bei Veranstaltungen von anerkannten Trägern der Jugendhilfe ist es Personen mit einem Alter bis 13 Jahren erlaubt, ohne Begleitung bis 22 Uhr und ab 14 Jahren bis 24 Uhr zu bleiben.

Allgemein gelten die Regelungen des Jugendschutzgesetzes grundsätzlich nur für den öffentlichen Raum und deren Einrichtungen.

Für unbegleitete Treffen mit Freunden und für unbegleitete, private Feiern bedarf es individueller Absprachen zwischen den erziehungsberechtigten Personen und den Jugendlichen.

Als Orientierung werden folgende Zeiten empfohlen:

- ab 12 Jahren: bis spätestens 21 Uhr

- ab 14 Jahren: bis spätestens 22 Uhr

- ab 15 Jahren: bis spätestens 23 Uhr

- ab 16 Jahren: bis spätestens 24 Uhr

Anwesenheit in Spielhallen/Nutzung von Glücksspielen

Die Anwesenheit in öffentlichen Spielhallen oder ähnlichen vorwiegend dem Spielbetrieb dienenden Räumen darf Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren nicht gestattet werden. Ebenso ist es Personen unter 18 Jahren nicht erlaubt, an Spielen mit Gewinnmöglichkeiten teilzunehmen.

Abgabe/Konsum von Alkohol

Für unter 14-Jährige gilt, dass weder der Verkauf noch der Konsum von Alkohol gestattet ist. Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren dürfen alkoholische Getränke (z. B. Bier, Wein, Sekt) in Begleitung einer personensorgeberechtigten Person zu sich nehmen. Ab 16 Jahren ist es Personen gestattet, die oben aufgeführten Getränke ohne Begleitung zu konsumieren.

Für alle Personen unter 18 Jahren gilt ohne Ausnahme das Verbot für die Abgabe und den Verzehr von Spirituosen. Dabei handelt es sich um alkoholische Getränke mit einem Mindestalkoholgehalt von über 15 % vol. Beispiele dafür sind Rum, Wodka oder auch Liköre/Eierlikör.

Abgabe/Konsum von Tabakwaren

Der Verkauf von Tabakwaren jeglicher Art (Zigaretten, Wasserpfeifen/Shishas, E-Zigaretten, Verdampfer usw.) an minderjährige Personen und der Konsum durch diese Gruppe ist verboten. In diesem Bereich gibt es keine Ausnahmen.

Abgabe von Cannabis und anderen THC-haltigen Produkten

Die Legalisierung der Bundesregierung zum 01.04.2024 hat einige Änderungen für diese Thematik gebracht.

Weiterhin ist der Verkauf an und der Besitz jeglicher Art von Cannabis bzw. THC-haltigen Produkten für minderjährige Personen ohne Ausnahme verboten. Unter THC versteht man die rauschbewirkenden Bestandteile der Hanfpflanze (Cannabis).

Kinobesuche und Abgabe von Filmen/Spielen

Sowohl im Kino als auch für Filme im Onlinemarkt gibt es Altersbeschränkungen, welche meist mit „FSK…“ bezeichnet werden. Daher gibt es in diesem Bereich eine Abstufung der zugelassenen Filme für die Altersstufen:

- 0-5 Jahre:

- Filme ohne Altersbeschränkung bzw. FSK 0

- Kinobesuch immer in Begleitung einer erziehungsbeauftragten Person

- 6-13 Jahre:

- oben aufgeführte Filme, sowie FSK 6 und gekennzeichnete Informations-und Lehrfilme

- in Begleitung einer personensorgeberechtigten Person Filme bis FSK 12

- Filme, die erst nach 20 Uhr enden, immer in Begleitung

- 14-15 Jahre:

- oben aufgeführte Filme (bis FSK 6 und Informations-und Lehrfilme) und FSK 12 (ohne Begleitung)

- Filme, die erst nach 22 Uhr enden, immer in Begleitung

- 16-17 Jahre:

- oben aufgeführte Filme und FSK 16

- Filme, die erst nach 24 Uhr enden, immer in Begleitung

Auch im Bereich der Spiele an elektronischen Bildschirmgeräten gibt es Kennzeichnungen, diesmal nach „USK…“, die eine Vorgabe für die Nutzung und den Verkauf bieten. In diesem Bereich gibt es keine Ausnahmen und es kann anhand des Alters des Nutzers beurteilt werden, welche Spiele genutzt werden dürfen.

Besondere Vorsicht ist jedoch bei Spielen mit sogenannten „In-Game/ In-App Käufen“ geboten. Dieser Umstand ist teilweise noch nicht vollumfänglich in die Einschätzung für die Alterskennzeichnung mit eingeflossen. Auch „Fifa“- Spiele oder „Fortnite“ fallen in diese Kategorie.

Einladung zu einem kostenlosen Online-Elternabend zum Thema Cannabis im Jugendalter

Cannabis war in Deutschland, nach Tabak und Alkohol, bereits vor der Legalisierung 2024 die

dritthäufigste konsumierte, psychoaktive Substanz. Die gesundheitlichen Folgen für die Altersgruppe der Jugendlichen sind selbst bei einmaligem Konsum besonders hoch, da sich das Gehirn in einer wichtigen Entwicklungsphase befindet. Weiterhin kann der Konsum auch die Persönlichkeitsentwicklung und das allgemeine psychische Wohlbefinden nachhaltig beeinflussen. Doch wie wirkt Cannabis?

Wir möchten Sie zu einem digitalen Elternabend zum Thema „Kiffen ist doch ganz normal!? Cannabis im Jugendalter“ einladen, welcher von der Stadt Leipzig für alle Eltern in Sachsen organisiert wurde. Der Elternabend findet am Dienstag, den 17.06.2025 von 19:00 - 20:30 Uhr statt und wird komplett in Gebärdensprache übersetzt.

Die Einwahl zu der Veranstaltung finden Sie über diesen Link oder per nebenstehenden QR-Code.

In dieser Veranstaltung erhalten Sie Informationen über den Konsum von Cannabis von Jugendlichen. Es werden Mythen aufgeklärt und verschiedene Handlungsoptionen aufgezeigt, damit Sie in dieser schwierigen Phase nicht allein mit Ihren Fragen sind.

Neue Regeln im Umgang mit Cannabis in Deutschland – ein Blick auf die Folgen für Kinder, Jugendliche und Familien

Cannabis war in Deutschland, nach Tabak und Alkohol, bereits vor der Legalisierung 2024 die dritthäufigste konsumierte, psychoaktive Substanz. Eine repräsentative Befragung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) aus dem Jahr 2023 zeigt, dass der Cannabiskonsum der unter 12- bis 17-Jährigen weiterhin relativ selten ist und überwiegend in den Bereich des „Ausprobierens“ fällt.

Die Legalisierung wurde jedoch nicht als Signal der Bundesregierung verstanden, die Substanz zu verharmlosen. Laut dem Jahresbericht der Sächsischen Landesstelle gegen die Suchtgefahren aus dem Jahr 2023 gewinnt Cannabis zwar stetig an Bedeutung, die Gesetzesänderung verfolgte jedoch primär das Ziel, den Gesundheits- und Jugendschutz zu stärken. Dies sollte durch verstärkte Aufklärung, Präventionsmaßnahmen und die Eindämmung des Schwarzmarktes erreicht werden.

Die folgenden Hinweise zum Umgang mit insbesondere jugendlichen Cannabis-Konsumenten sollen einerseits sachliche Informationen zum Verständnis vermitteln, andererseits Hilfestellungen für den Dialog durch eine kritische, aber zugleich pädagogische Betrachtung der Thematik bieten.

Grundlagen zu Cannabis

Die gesundheitlichen Folgen für diese Altersgruppe sind selbst bei einmaligem Konsum besonders hoch, da sich das Gehirn in einer wichtigen Entwicklungsphase befindet. Unter anderem kann durch den Wirkstoff THC der Reifeprozess gehindert werden und es kommt zu strukturellen Veränderungen im jugendlichen Gehirn. Weiterhin kann der Konsum auch die Persönlichkeitsentwicklung und das allgemeine psychische Wohlbefinden nachhaltig beeinflussen.

Dabei wird bei Cannabis hauptsächlich zwischen zwei Arten unterschieden:

- Haschisch (kurz: „Hasch“):

- andere Bezeichnungen: Dope, Shit, Piece, …

- besteht im Wesentlichen aus dem Harz der Blütenstände der weiblichen Hanfpflanze und anderen Pflanzenteilen

- wird zu dunklen, meist braunschwarzen Platten oder Klumpen gepresst

- THC-Gehalt durchschnittlich 11-19 %, im Extremfall bis zu 30 %

- Marihuana:

- andere Bezeichnungen: Gras, Weed, Ganja, …

- überwiegend getrocknete und zerkleinerte Pflanzenteile der weiblichen Cannabispflanze, vor allem der Spitzen, Blätter und Blüten

- meist grünliche, teeähnliche Beschaffenheit und erweckt beim ersten Hinsehen den Eindruck eines groben Gewürzes

- enthält durchschnittlich 1-11 % THC, im Extremfall bis zu 20 %

Für Informationen zu weiteren Arten besuchen Sie die Website https://www.cannabispraevention.de/lehrkraefte/cannabis/allgemeine-informationen/ .

(Aus-)Wirkungen von Cannabis

Doch wie wirkt Cannabis? Das kann man leider nie genau vorhersagen. Einerseits wirkt es bei jedem Menschen anders und hängt von verschiedenen Dingen wie der eigenen Laune, Umgebung (alleine im Zimmer oder auf einer Party) ab. Weiterhin ist die Dosierung durch die nicht einheitliche Konzentration des berauschend wirkenden THC schwierig und kann zu unterschiedlichen Wirkungen führen, auch wenn dieselbe Menge konsumiert wird. Einige ausgewählte Wirkungen sind:

Positive Emotionen

- Rausch (high sein)

- ungewohnte Sprünge der Gedanken

- Gefühl von Kreativität

- das Gefühl, mit anderen „eins“ zu sein

- alberne und lustige Gespräche sowie Lachanfälle

- Entspannung des Körpers und ein Gefühl von Leichtigkeit

- schmerzlindernd und beruhigend

- Angst und Panikgefühle

Negative Emotionen

- „Horrortrip“: Verwirrung und das Gefühl, verfolgt zu werden

- „Filmriss“/Gedächtnislücken

- übertriebene Empfindlichkeit

- Halluzinationen

- Herzrasen, Übelkeit oder Schwindel

- Ruhelosigkeit, Vergesslichkeit oder Orientierungsverlust

- Heißhunger

- trockene Augen und Mund

- Sprachschwierigkeiten

Gefährlich wird es, wenn im sogenannten Mischkonsum Cannabis mit weiteren berauschenden Mitteln konsumiert wird. Zum Beispiel sind Cannabis und Alkohol zusammen sehr belastend für den Kreislauf und können zu Übelkeit und Erbrechen führen. Auch Reaktionsfähigkeit und Orientierung verschlechtern sich zusätzlich.

Ein weiteres gesteigertes Risikopotenzial stellt mit synthetischen Drogen gestrecktes Cannabis dar, da die Wirkung in solchen Fällen oft um ein Vielfaches intensiver und schwerer kontrollierbar ist.

Anders als Alkohol bleibt Cannabis über einen längeren Zeitraum im Körper nachweisbar. Der Wirkstoff THC selbst ist dabei zwar nur mehrere Stunden nach dem Konsum nachweisbar, jedoch können Abbauprodukte noch Wochen später festgestellt werden, da sie sich im Körper ablagern.

Für die Straßenverkehrsordnung hat die Legalisierung von Cannabis ebenso einige Neuigkeiten gebracht. So hat die Bundesregierung ein Gesetz entwickelt, dass den Grenzwert auf 3,5 ng/ml im Blut festlegt. Wichtig zu wissen ist jedoch, dass es sowohl ein Cannabisverbot für Fahranfänger in der Probezeit gibt, als auch ein Verbot von Mischkonsum mit Alkohol, was bedeutet, dass bei gleichzeitigem Nachweis von Cannabis und Alkohol der Grenzwert nicht gilt. Bei einer Überschreitung des Grenzwertes drohen Führerscheinentzug, Einträge ins polizeiliche Führungszeugnis und dienstliche Konsequenzen in bestimmten Berufen.

Symptome des Konsums

Kurzfristige Symptome können mit einem Konsum einhergehen. Die nachfolgenden Symptome können dennoch ebenso andere Gründe haben und sind nicht als vollständige Auflistung zu betrachten:

- spezieller, mitunter als süßlich beschriebener Rauchgeruch

- verlangsamte Reflexe, verringerte Konzentration, verminderte Leistungsfähigkeit, Gedächtnisstörungen

- Vergesslichkeit und Antriebslosigkeit

- auffallende Gesprächigkeit oder Schweigsamkeit, übertriebene Albernheit

- gerötete und/oder geschwollene Augen, Mundtrockenheit

- Appetitzunahme

Weiterhin gibt es auch längerfristige Auffälligkeiten, welche ebenso nicht zwingend auf den wiederholten Cannabiskonsum deuten, jedoch ein Indiz sein können:

- körperliche Zeichen: Müdigkeit, häufige Übelkeit, Kreislaufstörungen, Appetitlosigkeit oder im Gegenteil: spontane Ess-Anfälle, fahle Gesichtsfarbe

- Veränderungen im Wesen: starke Stimmungsschwankungen, unangemessen aggressives, unruhiges, aber auch depressives und zurückgezogenes Verhalten

- neue Gewohnheiten: Vernachlässigung von Schule oder Arbeit, Hobbys und Körperpflege, dafür ein neuer Freundeskreis

- verändertes Verhalten: die Person kann nur schlecht zuhören, wirkt unkonzentriert, ist vergesslich, wechselt unvermittelt Gesprächsthemen, hat Koordinationsschwierigkeiten, ist oft apathisch und gereizt

- finanzielle Probleme: das Geld reicht nicht mehr aus, Jugendliche brauchen ständig Geld, ohne dass Gekauftes sichtbar wird

- Leistungsabfall in der Schule

- häufiges Zuspätkommen oder auch unentschuldigtes Fehlen

Tipps für ein Gespräch

Für Eltern, Angehörige, Lehrkräfte oder das pädagogische Personal kann es insbesondere beim Verdacht auf den Konsum von Cannabis eine Herausforderung sein, mit Jugendlichen darüber ins Gespräch zu kommen. Auch wenn die rechtliche Seite (kein Besitz und Konsum für Minderjährige erlaubt, Einschränkungen für Volljährige in der Nähe zu Schulen und sozialen Einrichtungen) eindeutig ist, sollt das Gespräch nie mit Vorwürfen oder Beleidigungen begonnen werden.

Bleiben Sie bedacht und führen Sie das Gespräch zu einem geeigneten Zeitpunkt in ruhiger Atmosphäre, nicht unter Zeitdruck oder wenn viele andere Personen umher sind, geführt werden.

Die BZgA gibt dazu weiterhin folgende Tipps:

- Informieren Sie sich vor dem Gespräch über Cannabis. Sie müssen nicht jeden Slang-Ausdruck auswendig lernen – ein Grundwissen für die Diskussion sollten Sie sich aber aneignen.

- Kommunizieren Sie eine konsequente und klare Haltung: Sie sind aus guten Gründen gegen den Cannabiskonsum Ihres Kindes/des Jugendlichen.

- Machen Sie sich Ihre Ziele bewusst – und bleiben Sie realistisch. Veränderungen brauchen Zeit und Geduld. Auch wenn es schwerfällt: Bleiben Sie flexibel und verhandlungsbereit.

- Wählen Sie einen guten Zeitpunkt und eine angenehme Umgebung für das Gespräch. Nicht zwischen Tür und Angel und nicht, wenn ohnehin schon dicke Luft herrscht.

Auch während des Gesprächs gibt es einige Dinge zu beachten.

- Bleiben Sie ruhig und positiv. Nur so schaffen Sie eine Gesprächsatmosphäre, in der Ihr Kind auch über seine Probleme sprechen kann.

- Signalisieren Sie Ihrem Kind Ihr Interesse. Versichern Sie ihm, dass Sie sich für seine Sorgen und Probleme interessieren.

- Sprechen Sie auch über sich selbst. Beschreiben Sie Ihre persönliche Meinung und Ihre Sorgen. Es ist wichtig, dass Sie Ihrem Kind auch Ihre eigene Sicht zeigen.

- Halten Sie keine Moralpredigten und urteilen Sie nicht pauschal. So werden Sie nur den Widerstand Ihres Kindes wecken. Versuchen Sie stattdessen, zum Nachdenken anzuregen, gemeinsam Ziele festzulegen und halten Sie diese auch schriftlich fest. Was braucht Ihr Kind, was brauchen Sie zur Erreichung des Ziels?

Bedenken Sie außerdem, dass Kinder und Jugendliche am meisten durch Vorbilder lernen. Das bedeutet (nicht nur im Umgang mit Cannabis, sondern auch bei Alkohol, Tabak, Zucker, Handynutzung usw.), dass die Kinder und Jugendlichen wahrnehmen, wie Sie selbst agieren. Bevor Sie das Gespräch suchen, sollten Sie daher Ihren eigenen Konsum und Ihr Verhalten reflektieren. Nehmen Sie eine klare Haltung ein und begründen Sie Ihre Sorge. Lassen Sie sich im Gespräch nicht provozieren.

Bei weiterführenden Fragen und bei Hilfebedarf wenden Sie sich gern an die im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge tätigen Stellen:

Suchtberatungs- und -behandlungsstelle »Löwenzahn«

Webseite: https://www.awo-weisseritzkreis.de/

Standort Dippoldiswalde:

Niedertorstraße 5

01744 Dippoldiswalde

Telefon: 03504 618965

E-Mail: suchtberatung-dw@awo-weisseritzkreis.de

Standort Freital:

Dresdner Straße 162

01705 Freital

Telefon: 0351 6493528

E-Mail: suchtberatung-ftl@awo-weisseritzkreis.de

Suchtberatungs- und -behandlungsstelle Diakonie Pirna e.V.

Webseite: http://www.diakonie-pirna.de/

Schmiedestraße 2

01796 Pirna

Telefon: 03501 528646

E-Mail: suchtberatung@diakonie-pirna.de

Ansprechpartner im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

HANNO e. V.

Siegfried-Rädel-Straße 9 | 01796 Pirna

Tel.: 03501 781570

E-Mail: jugendschutz@hanno-pirna.de

Website: www.hanno-pirna.de

Sozialmedizinischer Dienst

Landkreis Sächsische Schweiz – Osterzgebirge

Gesundheitsamt

Schloßhof 2/4 | 01796 Pirna

Tel.: 03501 515-2323

E-Mail: gesundheitsfoerderung@landratsamt-pirna.de

Sozialpsychiatrischer Dienst

Suchtpräventionskoordinatorin

Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

Gesundheitsamt

Schloßhof 2/4 | 01796 Pirna

Tel.: 03501 515-2389

E-Mail: elisa.christ@landratsamt-pirna.de

Weiterführende Links zum Thema:

Bundesministerium für Gesundheit

- Cannabisgesetz (CanG) https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/gesetze-und-verordnungen/detail/cannabisgesetz.html

- Fragen und Antworten zum Cannabisgesetz https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/cannabis/faq-cannabisgesetz

- Cannabis: Besserer Jugend- und Gesundheitsschutz | FAQ und mehr https://www.bundesgesundheitsministerium.de/infos-cannabis

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung

- Cannabisprävention - Fakten für Jugendliche, Eltern, Lehrer https://www.cannabispraevention.de

- Der Cannabis Case 1 – Nutzpflanze und Rauschmittel https://www.bzga.de/mediathek/themen/illegale-drogen/v/der-cannabis-case-1-nutzpflanze-und-rauschmittel/

- BZgA-Mediathek: Der Cannabis Case 2 – So wirkt Cannabis im Körper https://www.bzga.de/mediathek/themen/illegale-drogen/v/der-cannabis-case-2-so-wirkt-cannabis-im-koerper/

- Care Instructions - Für einen bewussten Umgang mit Cannabis https://shop.bzga.de/care-instructions-fuer-einen-bewussten-umgang-mit-cannabis/

Bundeskonferenz für Erziehungsberatung e.V.

- kostenfreie Elterntelefonberatung: 0800 111 0 550, anonymer Elternchat https://www.bke-beratung.de

Der Prozess der Fördermittelbeantragung kann komplex sein. Mit diesem Informationsblatt werden daher die häufigsten Fragen und Antworten zusammengestellt. Ziel ist es, die Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe zu erleichtern. Aus diesem Grund wird diese Übersicht fortlaufend aktualisiert.

Stand: Mai 2025

Allgemeine Antragstellung und Abrechnung

|

|

Verfahren |

|

|

Wie stelle ich einen Fördermittelantrag? |

||

|

Antwort: |

Erfolgt kein Förderaufruf mit expliziten Hinweis auf einen formlosen Antrag, sind grundsätzlich und zu jeder Zeit sämtliche Anträge über die bereitgestellten Formulare auf der Homepage des Landkreises zu stellen. |

|

|

Wie werden Auszahlungsanträge gestellt und eingereicht? |

||

|

Antwort: |

Auszahlungsanträge sind ab dem 01.04.2025 digital über das elektronische Formularwesen zu stellen. |

|

|

Wann ist ein Änderungsantrag zu stellen? |

||

|

Antwort: |

Im Zuge der Bescheiderstellung werden die beantragten Gesamtausgaben entsprechend des eingereichten Kosten- und Finanzierungsplans des Antrags zum Bestandteil des Zuwendungsbescheides erklärt. Vor diesem Hintergrund sind insbesondere personelle Änderungen mittels Änderungsantrag anzuzeigen, aber auch, wenn Restkostenpositionen aufgenommen oder gestrichen werden sollen. Sofern noch kein Bescheid ergangen ist, genügt die Einreichung eines aktualisierten Kosten- und Finanzierungsplans und ggf. damit verbundener Anlagen. |

|

|

Lassen sich nichtverbrauchte Fördermittel zwischen Personal- und Restkosten umwidmen? |

||

|

Antwort: |

Ja, auf Antrag ist eine Verschiebung von Personal- zu Restkosten möglich, insofern der zulässige Maximalbetrag der Restkosten pro VzÄ noch nicht erreicht ist. |

|

|

Müssen Umwidmungen innerhalb bestehender Restkostenpositionen angezeigt bzw. mittels Änderungsantrag beantragt werden? |

||

|

Antwort: |

Nein, vorausgesetzt, dass durch die Umwidmung keine der beschiedenen Restkostenpositionen aufgelöst wird. |

|

|

Was passiert bei der Verwendung alter Formulare? |

||

|

Antwort: |

Die Verwendung veralteter Formulare stellt eine nicht formgerechte Antragstellung bzw. Nichtbeachtung erteilter Nebenbestimmungen innerhalb der Bescheidung dar. |

|

|

Wie beantrage ich eine Fristverlängerung? |

||

|

Antwort: |

Die Bitte um Fristverlängerung ist per E-Mail an jugendarbeitundfoerderung@landratsamt-pirna.de zu senden. Bei dringenden Terminsachen (z. B. Frist Antragstellung) kann eine Fristverlängerung auch abgelehnt werden. |

|

|

Was fällt unter Personalkosten? |

||

|

Antwort: |

Personalkosten sind gemäß Punkt 6, Absatz 5 der ab dem Jahr 2026 geltenden Richtlinie Hauptamtliche Projekte nach §§ 11 – 14, 16 SGB VIII die wöchentlichen Arbeitsstunden in sozialpädagogischen Arbeitsfeldern. |

|

Restkosten

In Abgrenzung zu den Personalkosten für hauptamtlich eingesetztes sozialpädagogisches Personal, welches fachlich-inhaltlich im beantragten Projekt tätig ist, können auch Ausgaben für Rest- bzw. Sachmittel geltend gemacht werden. Grundsätzlich sind dabei alle Ausgaben förderfähig, die dem Antragsteller durch das Projekt zusätzlich entstehen. Es wird auf Ausgabenbasis finanziert, d. h., dass nur Ausgaben (keine Kosten, Abschreibungen, Rückstellungen, Kautionen etc.) beantragt werden dürfen. Der Haushaltsgrundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit muss beachtet werden. Auch muss ein Geldfluss an Dritte vorhanden sein.

|

|

Bewirtungs- und Verpflegungskosten |

|

|

Warum sind Bewirtungs- und Verpflegungskosten für externe Teilnehmende von Veranstaltungen und pädagogischen Angeboten auf maximal 10 € begrenzt? |

||

|

Antwort: |

Generell muss beim Einsatz von öffentlichen Geldern immer auf den Grundsatz der Wirtschaftlich- und Sparsamkeit verwiesen werden. Insbesondere können Kosten für Bewirtung und Catering nicht mit der üblichen Praxis der Kontaktpflege oder Anerkennungskultur in der Wirtschaft verglichen werden, wenn Steuermittel eingesetzt werden. |

|

|

Auf welche Ausgaben beziehen sich Bewirtungs- und Verpflegungskosten genau? |

||

|

Antwort: |

Gemeint sind nichtalkoholische Getränke und Essen. |

|

|

Ist die Maximalgrenze bei Tagesveranstaltungen gleichzusetzen mit Wochenend- und Wochenveranstaltungen? |

||

|

Antwort: |

Der Höchstsatz von 10 € bezieht sich auf Bewirtungs- und Verpflegungskosten für Veranstaltungen und Angebote mit einer Dauer bis zu 8 h. Für Veranstaltungen und Angebote deren Dauer 8 h übersteigt, können bis zu 14 € geltend gemacht werden, was der steuerfreien Pauschale für Verpflegungsmehraufwand nach EStG entspricht. Bei mehrtägigen und auch größeren Veranstaltungen werden i. d. R höhere Beträge pro Teilnehmenden fällig, weshalb nachvollziehbar von den o. g. Beträgen abgewichen werden kann. In diesen Fällen sind drei Vergleichsangebote einzuholen und das wirtschaftlichste Angebot ist auszu |

|

|

Wie sollen zusätzliche finanzielle Mittel, welche für Bewirtungs- und Verpflegungskosten hinzugezogen werden, im Antrag dargestellt werden? |

||

|

Antwort: |

Dafür ist im Kosten- und Finanzierungsplan beispielsweise die Spalte „andere Einnahmen“ zu nutzen und diese dann konkret zu benennen. Sollten finanzielle Mittel aus anderen Förderprogrammen herangezogen werden, beispielweise des Freistaates, ist zwingend vorab die Förderunschädlichkeit zu prüfen, da andernfalls keine Bewilligung erfolgen kann. |

|

|

|

Projektorganisation und Verwaltung |

|

|

Können Kosten für Projektorganisation und Verwaltung vollständig für Verwaltungskräfte eingesetzt werden? |

||

|

Antwort: |

Ja, sofern die gesamten Kosten für bis zu 2h pro Woche benötigt werden. Der Einsatz von Verwaltungskräften ist jedoch auf maximal 2h pro Woche im Projekt begrenzt. Da es sich um Restkosten handelt, findet Punkt 6., Absatz 5 der Richtlinie Hauptamtliche Projekte nach §§ 11 – 14, 16 SGB VIII keine Anwendung. |

|

|

Können Kosten der Ausgleichsabgabe nach § 160 SGB IX (Schwerbehindertenabgabe) geltend gemacht werden? |

||

|

Antwort: |

Nein, diese Kosten können nicht geltend gemacht werden, weil es sich um eine Pflichtabgabe des Arbeitgebers handelt. |

|

|

Wozu zählen Kosten für Computerservice, Hosting, Domain, Systembetreuung, Prüfungen elektronischer Betriebsmittel, Wartung von Geräten etc.? |

||

|

Antwort: |

Diese Kosten zählen zu den mittelbaren Kosten und damit in die Projektorganisation und Verwaltung. |

|

|

Wo werden die Kosten für Versicherungen zugeordnet? |

||

|

Antwort: |

Diese Kosten zählen zu den mittelbaren Kosten und damit in die Projektorganisation und Verwaltung. Ausgenommen sind zusätzliche Versicherungen, deren Notwendigkeit sich in der konkreten Projektumsetzung ergeben, beispielsweise bei Gruppenausflügen. |

|

|

Wo werden die Kosten für Dienstfahrzeugversicherungen, TÜV und Reparaturen von Dienstfahrzeugen geltend gemacht werden? |

||

|

Antwort: |

Diese Kosten sind nicht zuwendungsfähig. Fahrt- und Reisekosten werden nur entsprechend dem Sächsischen Reisekostengesetz (SächsRKG) anerkannt, womit alle anfallenden Kosten abgegolten sind. |

|

|

Wo werden die Kosten für Führungszeugnisse zugeordnet? |

||

|

Antwort: |

Die Übernahme der Kosten für Führungszeugnisse stellt eine freiwillige Arbeitgeberleistung dar und kann nur innerhalb Projektorganisation/ Verwaltung geltend gemacht werden. |

|

|

Wo werden Mitgliedsbeiträge und Künstlersozialabgaben zugeordnet? |

||

|

Antwort: |

Diese Kosten zählen zu den mittelbaren Kosten und damit in die Projektorganisation und Verwaltung. |

|

|

Wo werden Beiträge zur GEZ/GEMA zugeordnet? |

||

|

Antwort: |

Diese Kosten zählen zu den unmittelbaren Kosten, sofern sie nur für das Projekt entstehen. Sofern diese Kosten nur anteilig umgelegt werden, handelt es sich um mittelbare Kosten der Projektorganisation und Verwaltung. |

|

Spezielle Regelungen in den Förderbereichen

Jedem Förderbereich liegen unterschiedliche überregionale Förderrichtlinien zugrunde, welche teilweise spezifischere Regelungen beinhalten und damit entweder einen größeren Spielraum bei der Fördermittel- beantragung und -abrechnung ermöglichen oder diesen restriktiver vorgeben. Folgende Sachverhalte beziehen sich immer auf konkrete Förderbereiche und deren Richtlinien auf Landes-, Bundes oder Europaebene.

|

|

Förderung innerhalb der Richtlinie Jugendpauschale |

|

|

Können bestehende Fachkräfte unter 0,5 VzÄ im landkreisfinanzierten Grundangebot zum Einsatz kommen? |

||

|

Antwort: |

Arbeitszeitmodelle mit einer Besetzung von unter 0,5 VzÄ sind nach Genehmigung durch die Bewilligungsbehörde zulässig. Im Zuge der Richtlinienänderung vom 17.03.2025 dürfen bestehende Arbeitszeitmodelle mit einer Besetzung unter 0,5 VzÄ, welche bereits vor der o. g. Änderung bestanden, ohne neue Genehmigung fortgesetzt werden. |

|

|

Können ab dem Jahr 2026 Restkosten (ehemals Sachkosten) im landkreisfinanzierten Grundangebot über 9.000,00 € je 1,0 VzÄ liegen, wenn der überschreitende Betrag aus anderen Einnahmequellen, wie Zuschüsse von Kommunen oder Eigenmittel, finanziert wird? |

||

|

Antwort: |

Ja, lediglich die Finanzierung aus Mitteln des Landes und des Landkreises sind mit einer Höhe von maximal 9.000,00 € je 1,0 VzÄ gedeckelt. Zusätzliche finanzielle Mittel sind nach Möglichkeit immer zu akquirieren und einzusetzen. |

|

|

Können im landkreisfinanzierten Grundangebot innerhalb des gesetzten Budgets auch höhere VzÄ-Anteile eingesetzt werden, als in den Rahmenbedingungen für die Projektumsetzung genannt sind? |

||

|

Antwort: |

Nein, es handelt sich um eine vorgegebene Maximalgröße, die aus dem gesetzten Budget finanziert werden darf. |

|

|

|

Förderung innerhalb der Richtlinie Schulsozialarbeit |

|

|

Wie kann ich Kosten für Teamleitung beantragen? |

||

|

Antwort: |

Um Kosten für Teamleitung geltend machen zu können, ist es erforderlich, dass der Antragsteller mindestens zwei Projekte der Schulsozialarbeit innerhalb der FRL Schulsozialarbeit im Landkreis umsetzt. |

|

|

Wo werden die Kosten für Teamleitung beantragt? |

||

|

Antwort: |

Die Kosten für Teamleitung werden innerhalb der Restkosten als gleichnamige Position (Teamleitung) beantragt. Insgesamt können bis zu 1.000,00 € je 1,0 VzÄ beantragt werden. Die zulässige Gesamthöhe der Restkosten je 1,0 VzÄ ist dabei zu beachten! |

|

|

Ist es möglich, dass eine Fachkraft der Schulsozialarbeit gleichzeitig die Funktion der Teamleitung hat? |

||

|

Antwort: |

Ja, unter der Berücksichtigung, dass die Fachkraft dann nicht mit 1,0 VzÄ am Schulstandort eingesetzt werden kann, sondern um den Stellenanteil der Teamleitung reduziert werden muss. Eine Beschäftigung von über 1,0 VzÄ ist nicht zuwendungsfähig. |

|

|

|

Förderung im Rahmen der Jugendsozialarbeit |

|

|

Werden die Förderanträge für Projekte der Jugendberufshilfe und Produktionsschulen analog der Beantragung bei der SAB gestellt? |

||

|

Antwort: |

Nein, anders als die SAB die Finanzierung per Zuwendungsbescheid regelt, ist die Kofinanzierung durch den Landkreis an das Haushaltsjahr gebunden. |

|

Richtlinien zur Gewährung von Fördermitteln

- Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen für hauptamtlich geführte Projekte nach §§ 11 - 14, 16 SGB VIII im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge vom 17.03.2025 (gültig ab 01.01.2026) [pdf; 0,44 MB]

- Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen für ehrenamtlich geführte Maßnahmen im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge vom 17.03.2025 (gültig ab 01.01.2026) [pdf; 0,18 MB]

- Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen für Maßnahmen der Kinder- und Jugenderholung/ Stadtranderholung für Kinder und Jugendliche aus Familien mit niedrigem Einkommen im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge [pdf; 1,06 MB]

- Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und gesellschaftlichen Zusammenhalt zur Förderung der Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe im Freistaat Sachsen (FRL Weiterentwicklung) vom 12.03.2020 [pdf; 50,64 KB]

- Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt zur Förderung von Schulsozialarbeit im Freistaat Sachsen (FRL Schulsozialarbeit) vom 14.05.2024 [pdf; 58,17 KB]

- Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt zur Förderung des Präventiven Kinderschutzes und Früher Hilfen im Freistaat Sachen (FRL Präventiver Kinderschutz und Frühe Hilfen - FRL PKFH) vom 17.12.2019 [pdf; 65,82 KB]

- Sächsische Kommunalpauschalenverordnung - SächsKomPauschVO (Link zu Revosax)

- Sächsisches Kommunaleigenverantwortungsstärkungsgesetz - SächsKomEigVStärkG (Link zu Revosax)

Elektronisches Formularwesen

- Personalstellenmonitoring

- Auszahlungsantrag

Kinder- und Jugendarbeit: Fördermittelbeantragung und -abrechnung - fachkraftgeförderte Projekte

- Antragsformular hauptamtliche Fachkräfte ab 2025 [xlsx; 0,21 MB]

- Allgemeine Nebenbestimmungen zur Projektförderung (ANBEST-P) [pdf; 0,16 MB]

- Informationsblatt gemäß Art. 13 und 14 der Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz- Grundverordnung (DSGVO) [pdf; 41,49 KB]

- Formular zur Meldung Mehr-Minderbedarf Schulsozialarbeit [xlsx; 21,95 KB]

- Formblatt Anerkennung der Fachkraft beim KSV Sachsen [pdf; 1,05 MB]

- Mindestanforderungen Jahresbeschreibung/Sachbericht (Projekte Schulsozialarbeit) [docx; 67,12 KB]

- Sachberichtsraster zur Projektförderung (Projekte Grundangebot, FlexJuMA, Schulsozialarbeit) [xlsx; 57,25 KB]

- Formular finanzieller Verwendungsnachweis [xlsx; 43,11 KB]

- Formular zur Auswertung Zieltabelle Grundangebot [docx; 0,72 MB]

- Formular zur Auswertung Zieltabelle Grundangebot (kreisweit) [docx; 0,72 MB]

Kinder- und Jugendarbeit: Fördermittelbeantragung und -abrechnung - ehrenamtlich geführte Projekte

Information über den Wechsel der Zuständigkeit ab dem Jahr 2021

Gemäß dem Kreistagsbeschluss Nr. 2020/7/0203-1 vom 05.10.2020 ist ab 01.01.2021 der Jugendring Sächsische Schweiz-Osterzgebirge e.V. für die Bearbeitung der Anträge auf Förderung ehrenamtlicher

Jugendarbeit im Landkreis zuständig.

Weitere Informationen unter https://jugendring-soe.de/egm/

Kontaktdaten:

Jugendring Sächsische Schweiz-Osterzgebirge e.V.

Bahnhofstraße 1

01796 Pirna

Telefon: +49 (3501) 78 16 47

Fax: +49 (3501) 57 11 68

Email: info@jugend-ring.de

Internet: www.jugendring-soe.de